孩子不再是接收知识的容器,而是思维的探险者。

文丨Luna编丨Sherry

这篇文章里,和两位 IT 精英爸爸聊了聊“孩子学什么”的问题。

这也引申出了新的问题—— 学习能力是天生的吗?孩子怎样才能学得又快又好?

在第八届惠灵顿教育节(中国站)上,外滩君听到 华东师范大学教育神经科学研究中心副主任周加仙教授的一个观点: 在教育神经科学的视角下,学习其实是在遗传和环境的双重作用下,经验带来的脑与行为的长久改变。

周加仙教授

“婴儿很早就拥有对算数、物理,甚至心理的直觉。当一个盒子里大部分是黑球时,婴儿会对拿出来一个白球感到惊讶。” 所以, 在大科学时代,“打开大脑的黑箱”非常重要,教育也应该走出模糊的、凭感觉的经验主义。

而 惠灵顿天津校区中文部组长、惠灵顿教育研究院(中国分院)中文协调员(兼任)周鸯老师,对科学教育的理念也深表赞同。

特别是在她专注的中文学习领域,如何摆脱死记硬背的“堆量”学习,并在更高层次的批判性思维培养上,走向高效、高质,是很多家长格外关注的话题。

周鸯老师

首次参加惠灵顿教育节的周加仙教授,也长期关注着国际教育。科学的教育方法,不应局限在一隅,惠灵顿不仅一直走在教育的前沿,是这类先进教育理念的试验田,也是一座桥梁,让更多海内外的教育者、家长看到教育的新可能性。

那么,这些前沿、高深的教育神经科学研究成果, 又如何才能落地实际的日常教育场景?老师的教法、孩子的学法、家长的养法,怎样实现相辅相成?从周加仙教授和周鸯老师的共同讲述中,外滩君看到了一些真实又鲜活的例子。

大科学时代

教育要“打开大脑的黑箱”

即使在学界,教育神经科学也是一个相当新的领域。它跨学科地有机结合了 教育学、心理学、神经科学三个领域,并聚焦在教育领域的效用。

尽管尚未冠以“教育神经科学”之名,但惠灵顿(中国)很早就注重从相关科研中汲取科学的教育理念。就像周鸯老师所在的惠灵顿天津校区,中文一直是很重要的一环。

从幼儿园到9年级,中文是必修课。

10到13年级,学生可以选修IGCSE和A Level中文课程。学校还为母语和非母语学生分别设计了不同的分层课程。

一方面,是学校对不同中文能力的学生设置了不同的学习目标。另一方面,这些设计都能从前沿的科学研究中,找到坚实的基础,比如周教授和周鸯老师都提到了“语言敏感期”。

“在母语环境中长大的孩子,会对母语的语音、语调非常敏感,但对外语的敏感程度会下降。这个叫做母语‘神经定型’。”周加仙教授说,“反之,如果小时候就能浸润在双语、多语言环境中,那么语言敏感期可能延长。”

所以,像惠灵顿(中国)旗下学校在孩子年幼时就提供双语环境,无疑是有利的。当然,研究也表明,任何年龄的个体,只要有适当的学习条件,语音系统在整个生命周期都是可塑的。

更实际的问题是,如何保持孩子的兴趣,主动学习。在周加仙教授的研究中,很多老师,乃至校长都深受神经神话的误导。 “科学研究是不断勘误、循序渐进地前进的,很多教育者不了解最新的研究结果,被过时的、错误的、伪科学的结论误导,反而使得教学质量倒退。”

在中文学习上,周鸯老师提到,有一种观点认为,非母语孩子没必要学习枯燥的汉字笔画,这反而会破坏学生的学习兴趣。可一线老师们的感受是,没有学习笔画的孩子,往后会学得越来越辛苦,进而降低了学习的积极性。

“所以,从教育神经科学的角度来说,学习笔画对深入阅读、思考是有益的,这也坚定了我们的信心。”周鸯说,“该解决的问题是,如何让书写的过程变得有趣。”

在惠灵顿天津校区的中文课上,简单的玩法,是可以利用拆分了偏旁部首的认字卡,把机械记忆变成拆字、组字的小游戏。周鸯老师还提到了利用AI的进阶玩法:

此外,“学习风格”也是一个常见的误区。“脑 科学研究发现,单看单听,不如又看又听,视听双通道编码的学习效率甚至可以达到1207%。”周加仙教授举例,“老师朗读古诗的时候配上背景音乐,还能引起学生相关情绪和事件的记忆。”

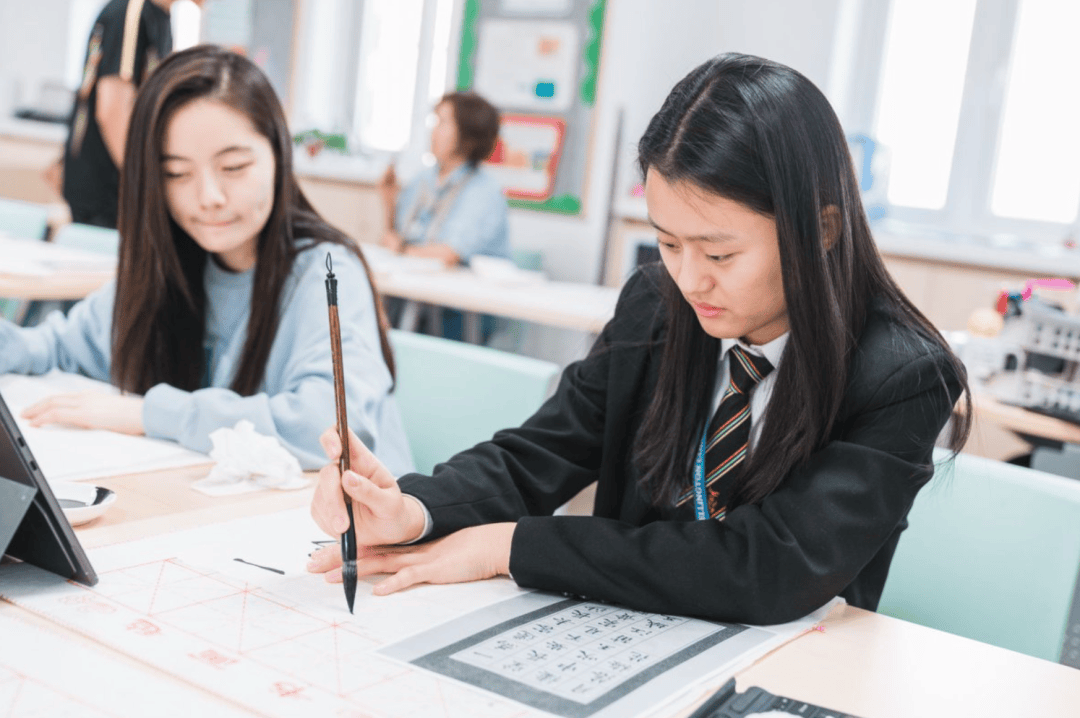

在惠灵顿天津校区,中文学习的形式也是尽可能多样的:

小小班的孩子,用常见材料制作了一条长长的中国龙,园长在大家的见证下,为这条“中国龙”画上了又大又圆的眼睛,孩子们用最直观的方式学习了成语“画龙点睛”;

在小学部的“水”文化单元中,孩子们从文字部首,聊到文学作品中的意象,从大禹治水到水力发电、海上钻井平台……每一次搜索和学习,都带来精神和知识的洗礼。

还有改编课本的舞台剧、文化之旅、“文化周”、知识竞赛、辩论赛、研究课题,不同的学习方式、场景都在加深孩子们对所学内容的掌握。

在教育神经科学的视角下,“学习如何发生”变得更加透明,也给老师们的教学方法提供了方向。

克服思想惰性

让大脑变得更加强大

不过,中文学习肯定不会止步于语言,对于惠灵顿学校的孩子们来说,这更延伸到批判性的思考方式,甚至文化理解。

在惠灵顿天津校区小学的中文课堂上,就有很多开放性的思考活动。

比如孩子们曾讨论过“《三国演义》中谁最帅”这个问题。周鸯老师印象深刻的是,在一众男性角色中,有个孩子的答案是孙尚香。

很多人第一反应最帅的都是男性,但这个孩子的理由是,孙尚香作为女性能在那个年代抛头露面就很了不起,而她还是一位习武的女将,就更了不起。

但这种跳出传统思维的答案,不是一蹴而就的。在批判性思维的培养中,周鸯也感受到了几个难点。“ 批判性思维调用的不同能力中,我觉得有三项对学生来说是最重要的,第一个就是分辨真伪的能力,第二点是不盲从,有独立思考的能力,第三点是换位思考的能力。”

周鸯说:“因为年龄、阅历、知识储备的关系,有时孩子们可能会缺乏质疑的勇气。”诚然,生活背景不是思维方式的唯一影响因素,但批判性思维的培养是有目标和方向的。

比如分辨真伪和不盲从,就和逻辑推理息息相关。

周加仙教授提到,华中科技大学任学柱教授课题组曾在一项研究中发现,批判性思维发展水平较高的学生在完成设定的思维任务时,比批判性思维水平较低的学生 更注重逻辑加工,能更好地处理信念与逻辑之间的矛盾,更善于整合逻辑关系。

具体到课堂上,周鸯举了个例子:“AI有时也会编造信息,出现AI幻觉,甚至给半真半假的信息。参考网站是真的,但信源文章却是杜撰的,那结论自然也不成立。”所以, 怎么教孩子用多种方法查证信息真伪,已经成了惠灵顿课堂上必不可少的一环。

在带孩子们写议论文时,周鸯和其他老师们经常会设计不同的话题,孩子们可以使用AI搜索资料,但要提出自己的观点和理由,重要的是言之有理。

有个孩子就选择了“董宇辉带货”的热点新闻,不仅梳理出了随机应变能力、教育政策对相关行业的影响、带货成功的原因分析等大众观点,自己又提出了“当下的就业问题”这个新角度。在全班讨论中,孩子们顺着分析到了专业和就业的关系、核心能力等不同的思考。

有时,中文课堂活动会跨学科,也有这种思维锻炼。

近期,惠灵顿天津校区高中部的孩子就打算举办一场听证会,讨论“是否要建立无纸化校园”。孩子们会抽签抽到不同角色,可能是校长、家长、学生、环保人士、科技专家等。每个人不仅要站在角色立场,阐述是否同意建设无纸化校园的理由,这个过程中可能还要运用生物、化学、信息技术、物理等其他学科的知识。

就像周鸯老师说的, 批判性思维归根结底是要克服思维的惰性。从神经科学的角度来说,不同学科、不同类型的问题都会激活不同神经网络,特别是创新思维本身就会刺激大脑神经元产生新的链接,让大脑变得更加强大。让学习强化大脑,也是我们乐见的。

科学养育

家长的必修课

在教育神经科学的视角下, 家长的养法,应该和老师的教法、孩子的学法,三位一体、协同作用,而是否遵循科学方法将使效果产生巨大的差异。这一点,也是周加仙教授和周鸯老师的共识。

“所以, 虽然家长可能不是专家,但也需要学习教育神经科学的知识,为孩子提供安全的、充满关爱的家庭环境。这是家长不可替代的作用。”周加仙教授提到,很多不同的研究都已表明,不同的养育方法,有时不仅影响孩子的情绪,甚至会改变大脑结构与功能,从而留下更长久的烙印。

比如,很多人不曾了解的忽视。

“家长有时忙工作不着家,或是只顾自己看手机,陪伴孩子时间少,会对和学习有关的脑区产生重大影响。”

大脑扫描显示,和健康儿童相比,被忽视的儿童前颞叶被激活的区域明显变少,和安全感相关的脑干激活区域更大。这种变化带来的后果是,被忽视的孩子学习力下降、安全感缺失、注意力涣散、更容易焦虑和紧张。

而近几年来备受关注的青少年心理健康问题,其实也和大脑息息相关。患抑郁的青少年脑中,有几个重要脑区的功能发生了改变:与情绪评价有关的杏仁核、与奖赏加工有关的纹状体、调节上述两个过程的前额叶皮层。

作为老师, 周鸯也希望家长能在家庭中营造包容、鼓励、开放的氛围。“拿中文学习和批判性思维的培养来说,我觉得家长可以尽力去做这么几件事: 表达对孩子中文学习的期待和鼓励;营造家庭语言环境;尽量不替孩子做决定,引导、启发和保护孩子的批判性思维火种。”

惠灵顿天津校区老师们的做法,也是家长可借鉴的。

比如 包容学生的错误是所有老师的共识。

“要让孩子明白,犯错不是什么大不了的事。要让孩子愿意表达,哪怕是一个不成熟的想法。”所以,有时会看到老师们也会追问孩子很多“为什么”,“往深了问,往广了问,引导学生深入、多角度地思考。”

还有对不同的声音给予开放的态度。“不同观点的学生都有发言的机会,而且不仅是老师倾听学生的声音,我们也鼓励孩子相互倾听交流,有时同伴的影响力比老师还大。”在家庭中,家长和孩子不同观点的交流碰撞,也是启发孩子从不同角度看待问题的好机会。

惠灵顿天津校区的很多活动, 也都把主动权交到孩子手上,因而迸发了别样的思维火花。比如初中辩论赛的辩题基本都由学生自己投选,选出他们最感兴趣的辩题,有一次七年级 的辩题是“如果好朋友触碰你的底线三次,要不要跟她/他绝交?”

“这是成年人绝对想不到的议题,”周鸯老师笑道,“为什么他们会投选出来,说明友情在孩子生活中非常重要。而且在准备辩论,以及辩论的过程中,孩子们自然会去反思自己的交友方式,让辩论变得非常有意思,也让孩子们的生活切实受益。”

还有小组探究活动,孩子也常从生活中寻找切入点。周鸯老师提到天津惠灵顿一段有意思的历史:建校之初,女生校服只能穿裙子,但后来可以穿裤子了,这是为什么呢?

“学生们经过一番调查,原来是有一年学生会的女孩们联名向校长提案,争取到了这个权利。让人印象深刻的是她们的理由——女生校服不能穿裤子不仅不方便,也是性别不平等。校服看似是一件日常小事,但背后的思考其实很深。”

这样的讨论、观点不应局限在校园里,家庭也是孩子们成长的重要一环。所以,就像周加仙教授说的, 家长也要积极学习教育神经科学知识,了解学校里正在发生的教育改革,甚至去了解一下教育界有怎样的新研究成果,才能更好地配合学校和老师。

从语言学习,到表达看法和观点碰撞,也不仅是语言到思维的提升。往更深层次说,能够敏锐感知不同文化的差异。而与不同文化群体有效交流,在不同文化世界工作,甚至已经成为一种“文化智力”。

在当下的大科学时代,当我们终于有能力照亮教育的“黑箱”,教育自然也该与时俱进。孩子不再是接收知识的容器,而是思维的探险者。而家长与教师,正是这场探险中最坚定的同行者。