楷书起源于汉末,成熟于魏晋南北朝,并在唐代达到巅峰。它的出现标志着汉字书写的规范化,使得文字更加清晰易读,便于传播和记录。

楷书的广泛使用使其影响力远超篆、隶、行、草等书体,成为唯一的官方字体。唐代的欧阳询、颜真卿、柳公权等大家将楷书推向高峰,使其成为后世学习的典范。

在书法的实用性阶段,楷书的作用是无可替代的,历代书家对楷书极为重视,视其为书法的基础和根本,“学书不从楷入,终非正道”。

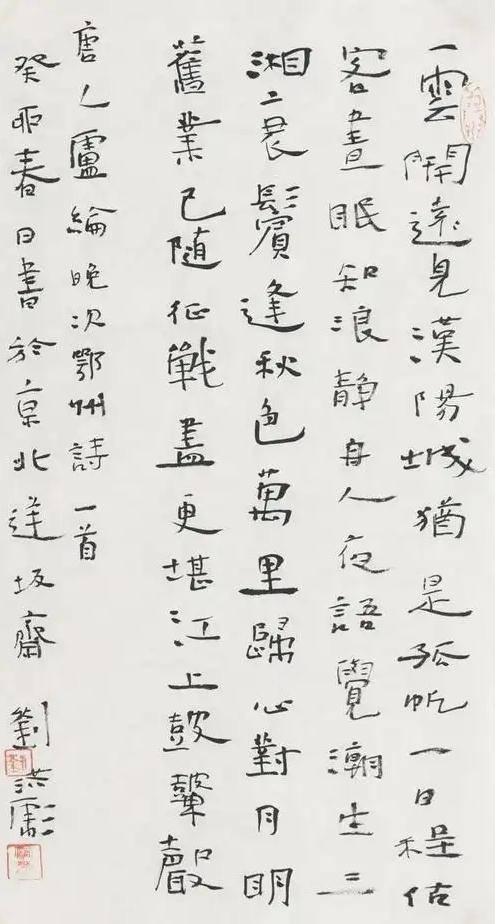

历代书家创作出大量经典作品,如《九成宫醴泉铭》《多宝塔碑》《玄秘塔碑》等,至今仍是书法学习的必修范本。

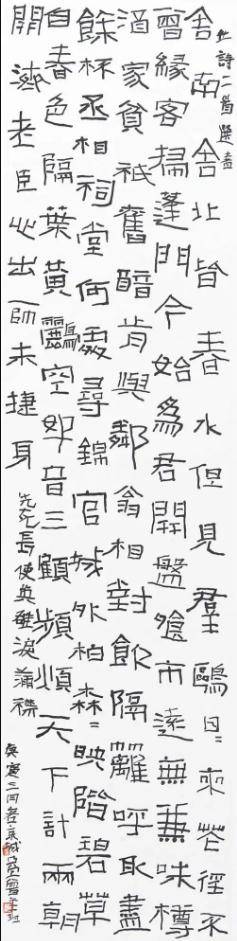

然而,楷书的实用性属性太强,难免日渐趋于规范化,楷书发展至明清时期“馆阁体”开始盛行,使楷书逐渐走向僵化。

馆阁体强调工整、规范,压制艺术个性,成为科举应试的固定模式,这种程式化的书写方式严重限制了楷书的艺术表现力,使其沦为实用工具而非创作载体。

馆阁体流毒影响深远,以至于当今民众对楷书仍然存在诸多误解。许多人认为楷书是唯一的入门书体,而不知篆隶的存在。

还有人认为“楷书学不好就不能学其他书体”,一些学书者始终停留在楷书的学习阶段,忽视了对其他书体的学习,结果书艺难以融通,楷书也始终写不好。

更有人过度吹捧楷书,贬低行、草、隶、篆等书体的艺术价值,动辄让书法家写个楷书来验证书法功力,导致书法审美单一化。

尽管当代书家极少创作楷书作品,但这并不意味着楷书被边缘化,当今很多书家都对楷书极为重视,并且也都具有很深的楷书功力。

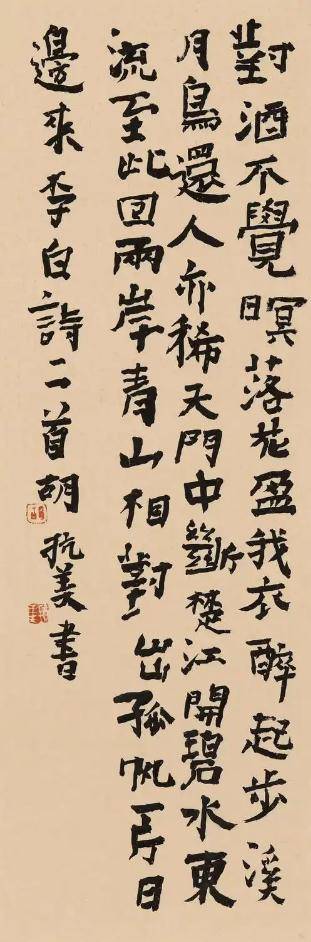

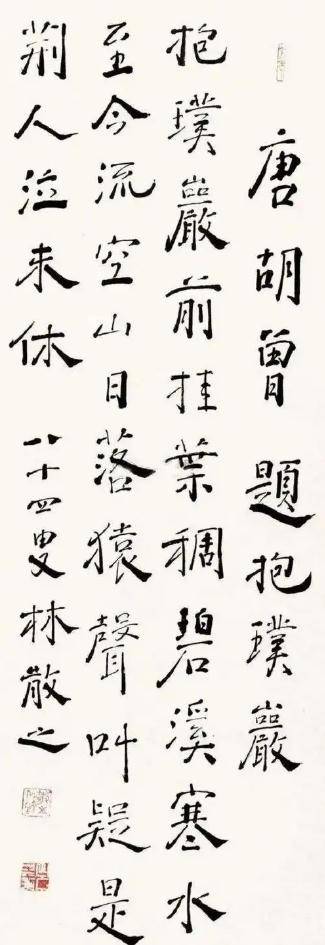

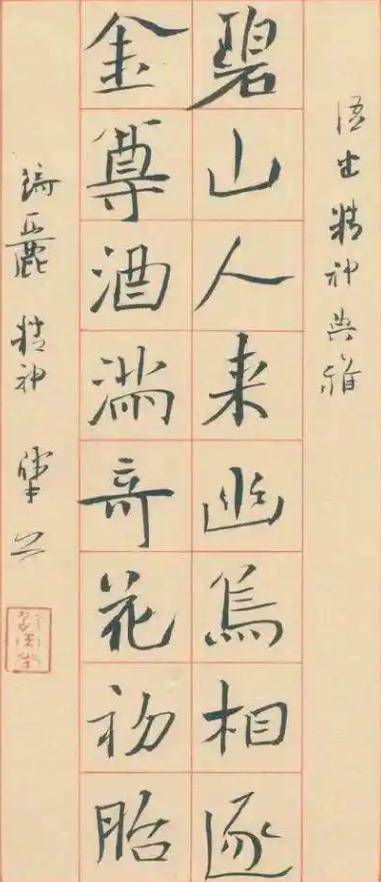

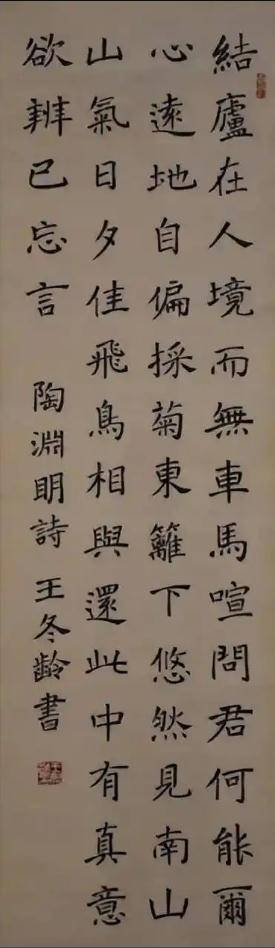

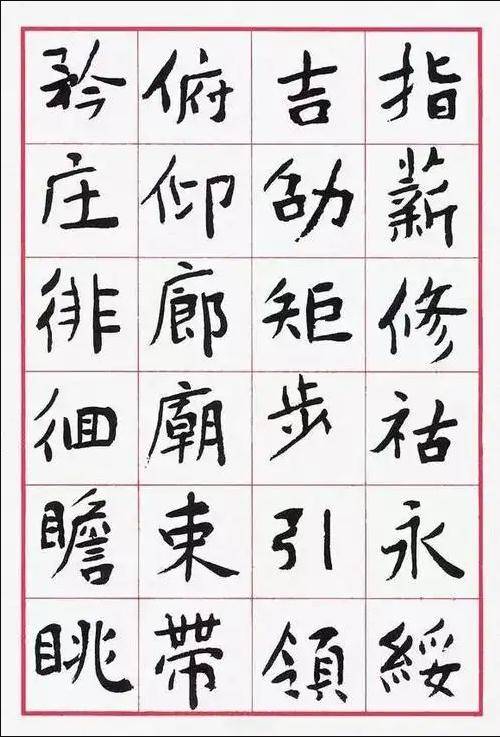

以米芾行书著称的当代名家曹宝麟先生的楷书同样令人惊艳,结构严整而不失灵动,笔法多变又显庄严。

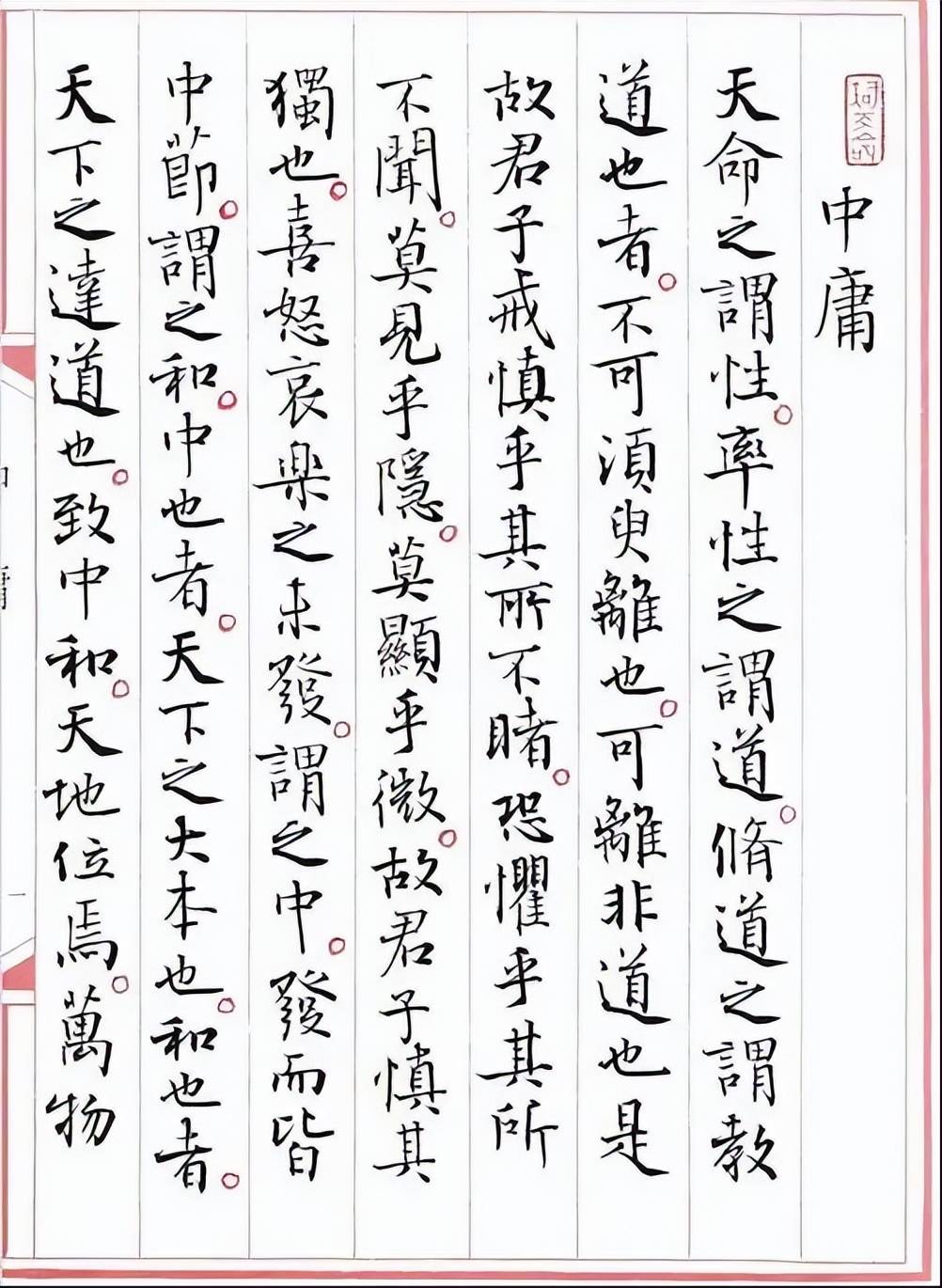

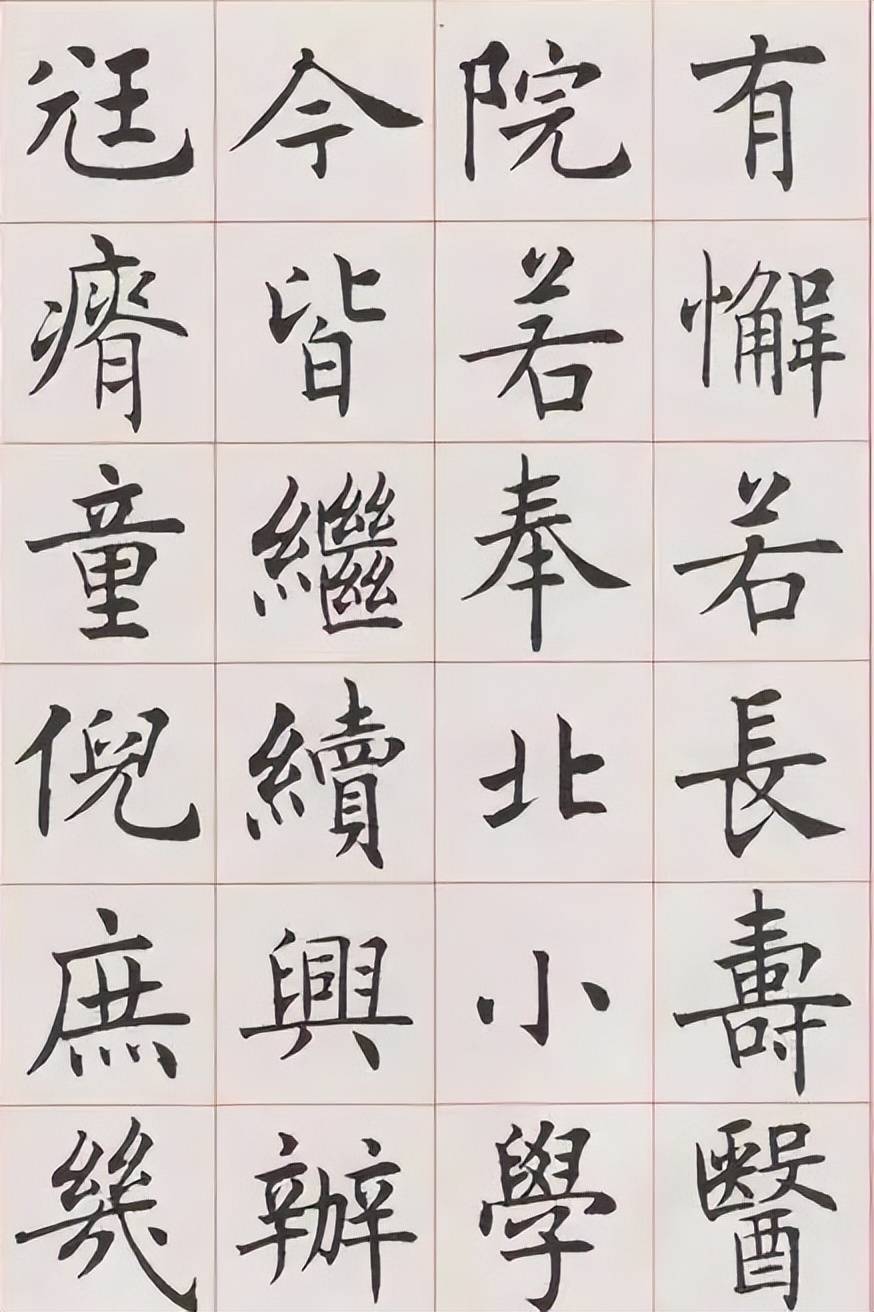

一直被诟病不会写楷书的沈鹏先生的楷书作品很少,但是其《楷书千字文》却深得传统书法三味,笔法老辣、结字高古,融篆隶魏碑于一炉,于端庄当中略显稚趣。

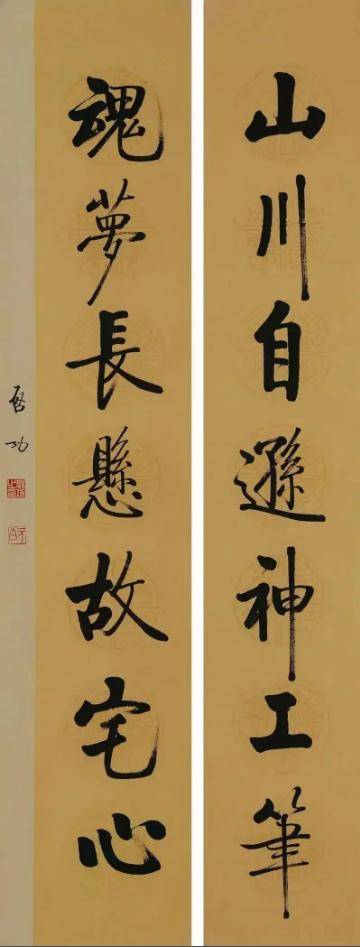

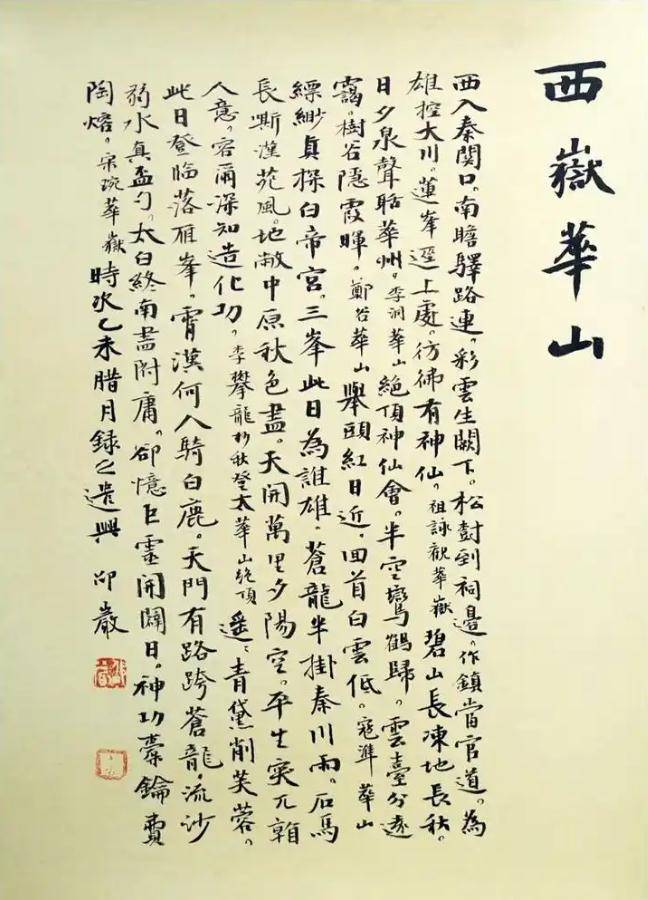

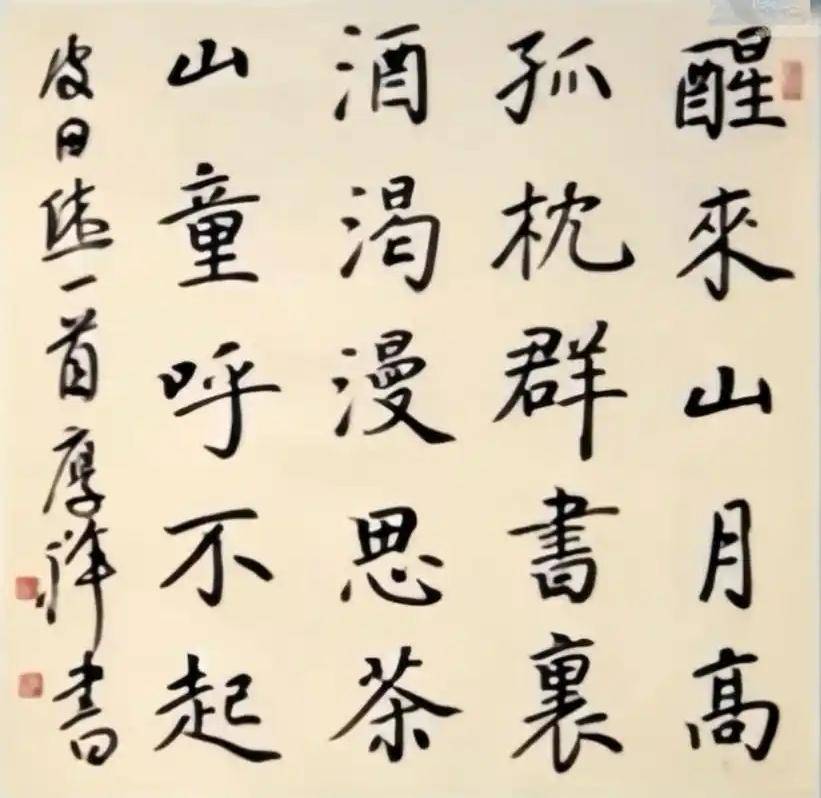

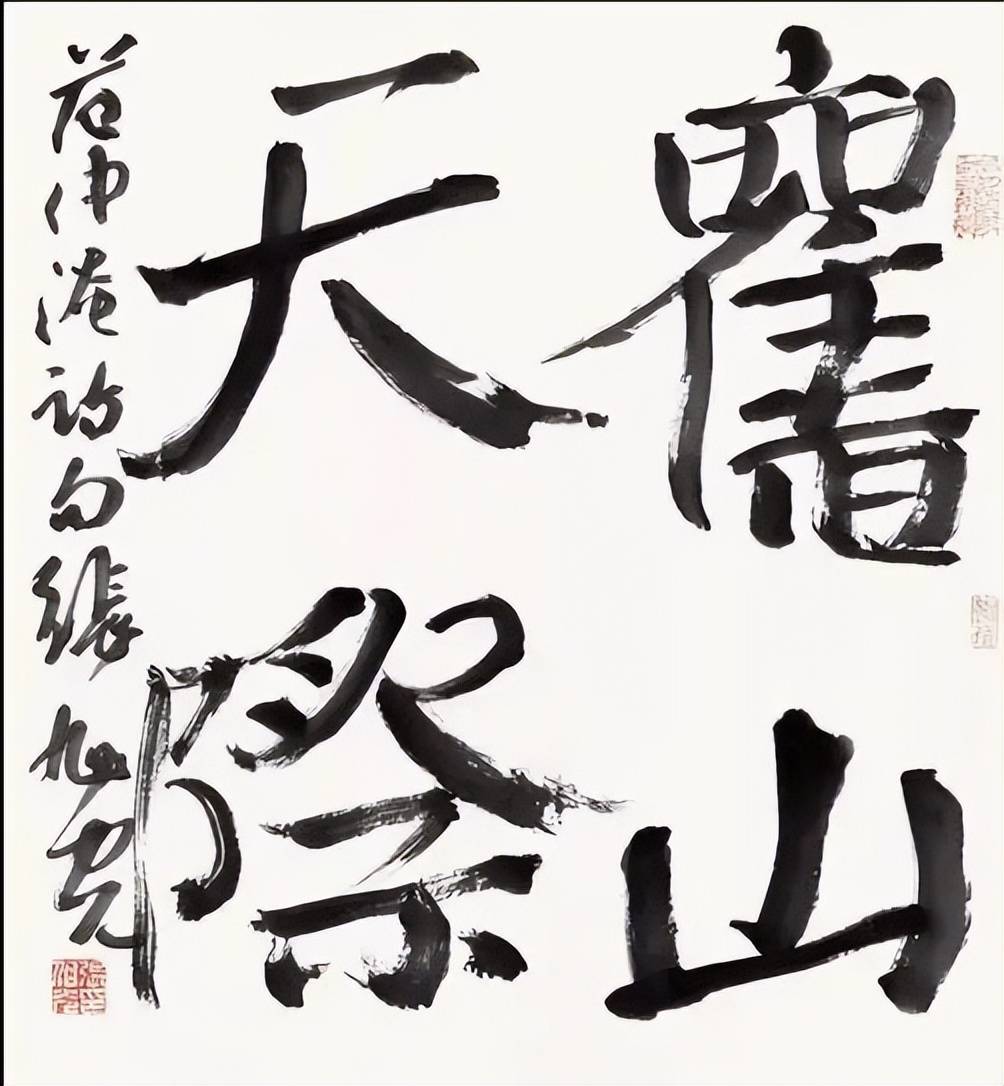

很多名家更立志振兴楷书,张旭光先生提出“重振唐楷”的倡议,呼吁回归楷书的经典传统;洪厚甜先生更是立志成为“赵孟頫后的楷书第一人”,致力于楷书的创新与发展。

中书协也多次举办专门的楷书大展,激励书家进行楷书创作,楷书在专业书法圈中仍具有重要地位,只是其艺术价值未被大众充分认知。

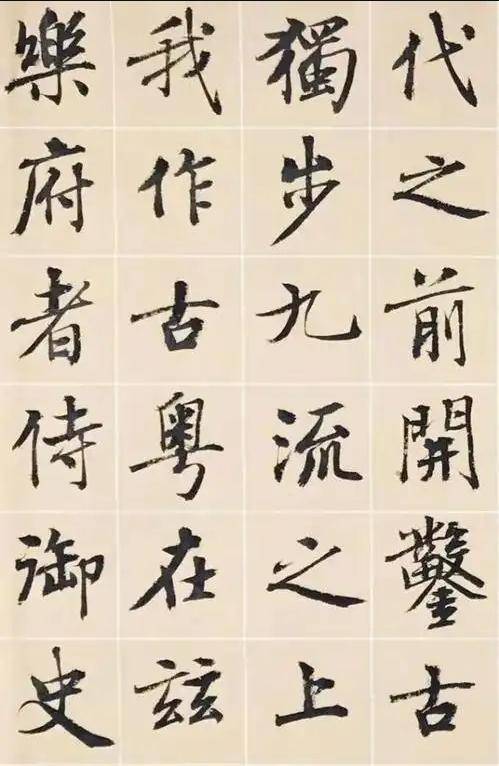

不过当代书法已进入纯艺术发展阶段,书家们开始探索更多可能性。王厚祥先生就曽实验让没有书法基础的人直接学习草书,也取得了不错的效果,这对“楷书是否必须”的传统观念提出了挑战。

这种探索并非否定楷书的价值,而是强调书法学习的多元路径。楷书固然重要,但它不应成为限制艺术表达的教条,而应与其他书体共同构成丰富的书法生态。

楷书在当代书法圈中看似不受重视,实则是历史演变、社会认知和艺术探索共同作用的结果。楷书的价值无可否认,但书法艺术的繁荣需要多元发展。未来,我们既应尊重楷书的经典地位,也应鼓励创新,让楷书在新时代焕发新的生命力。