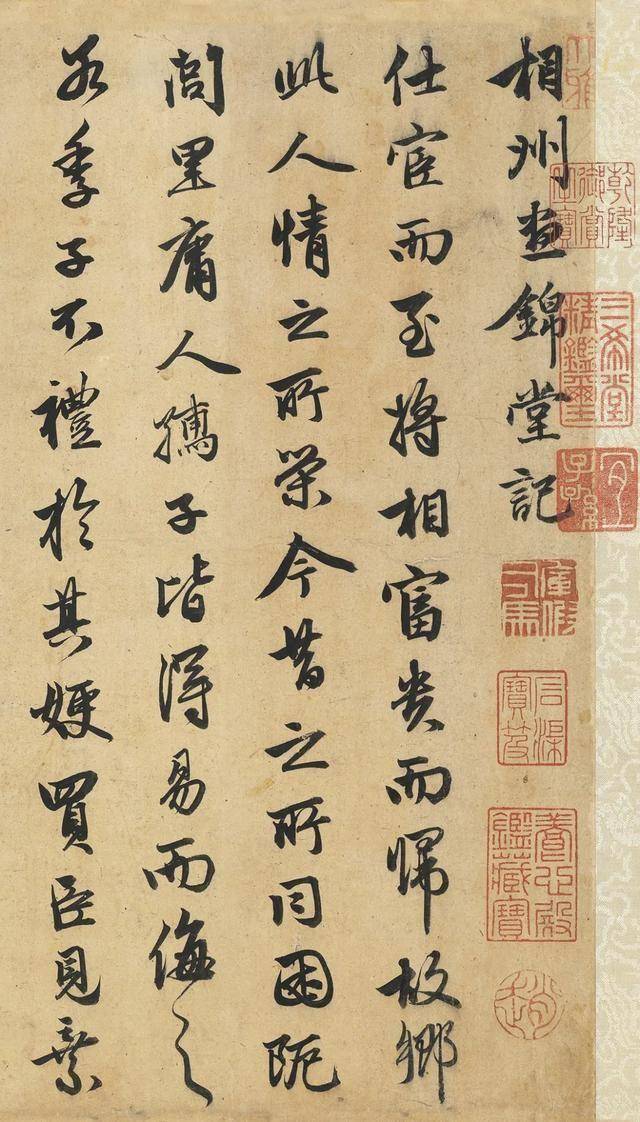

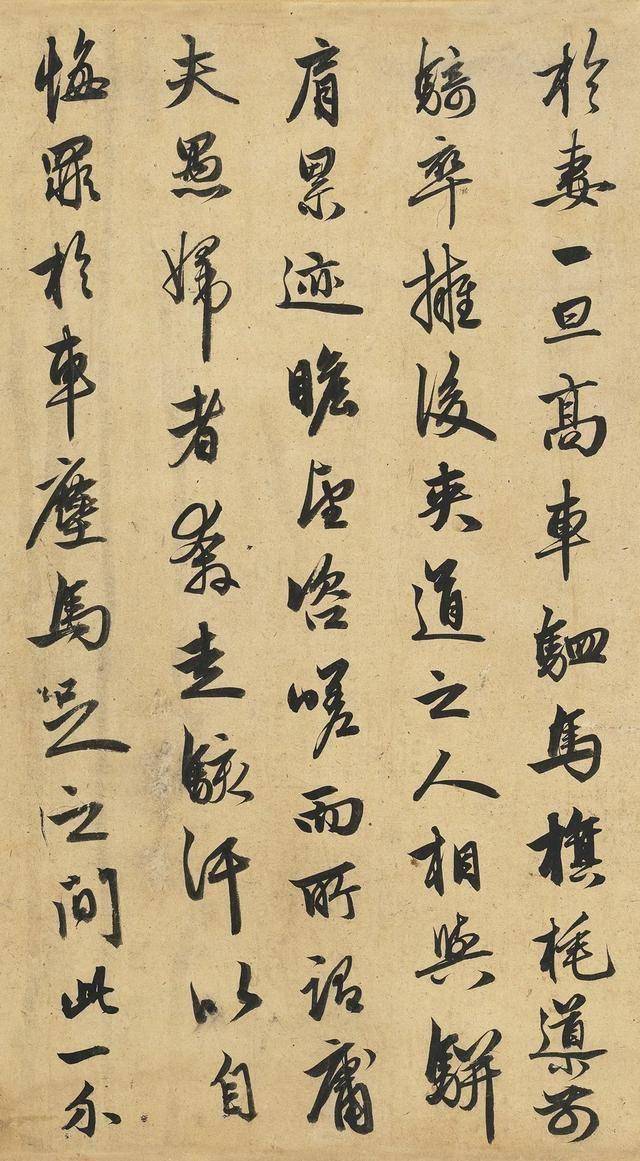

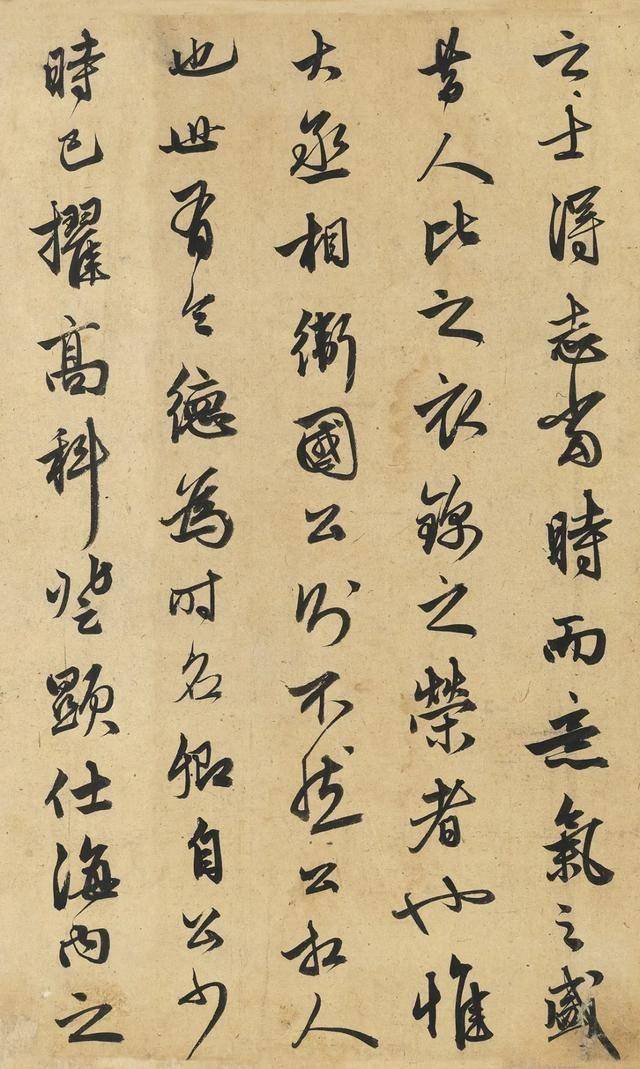

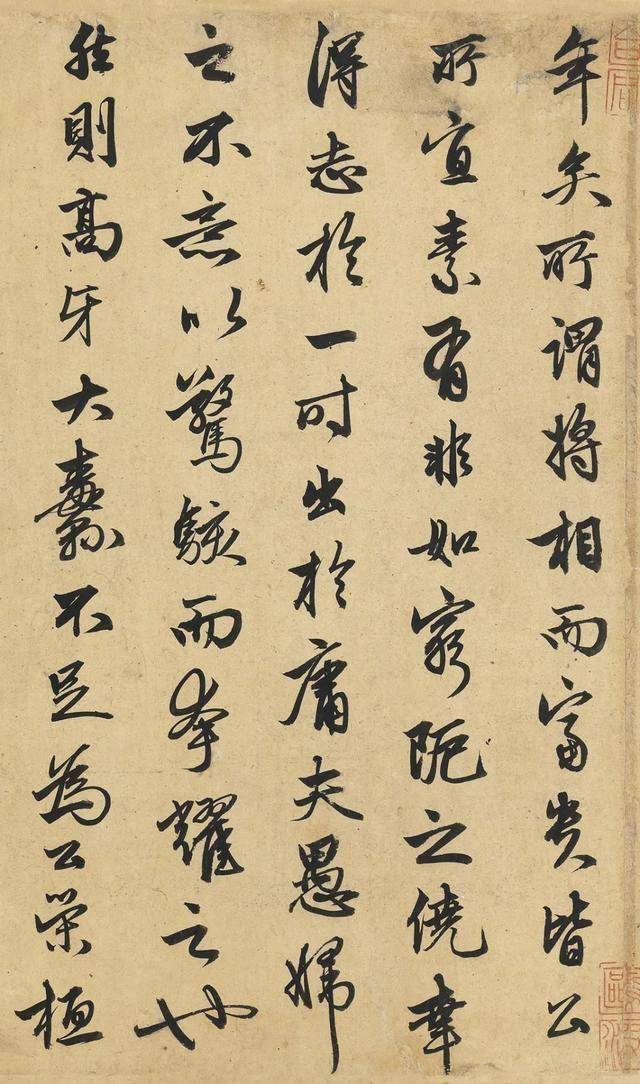

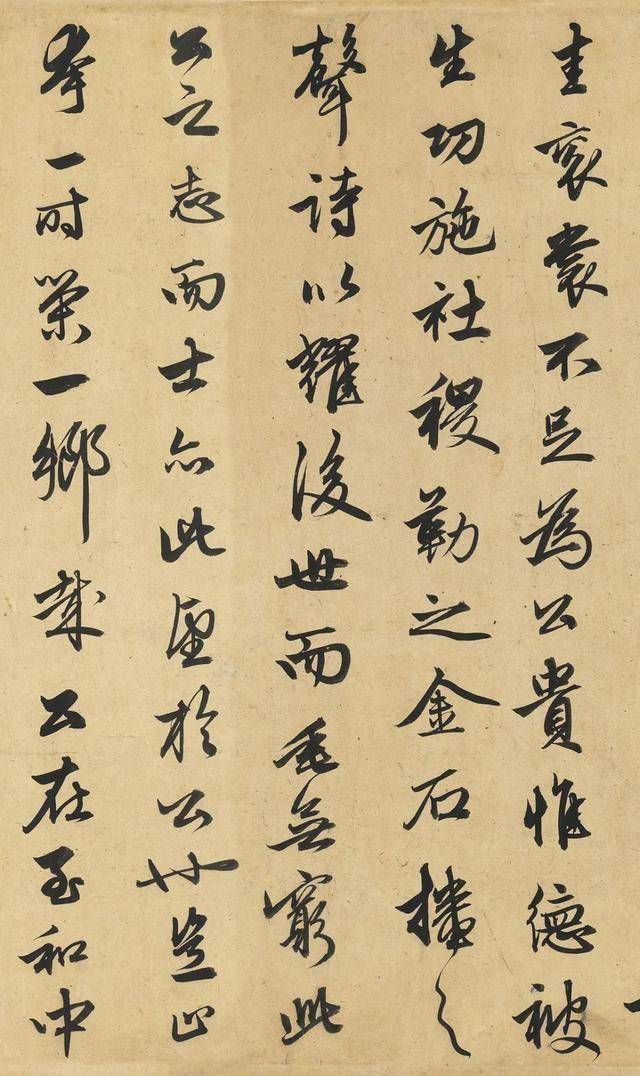

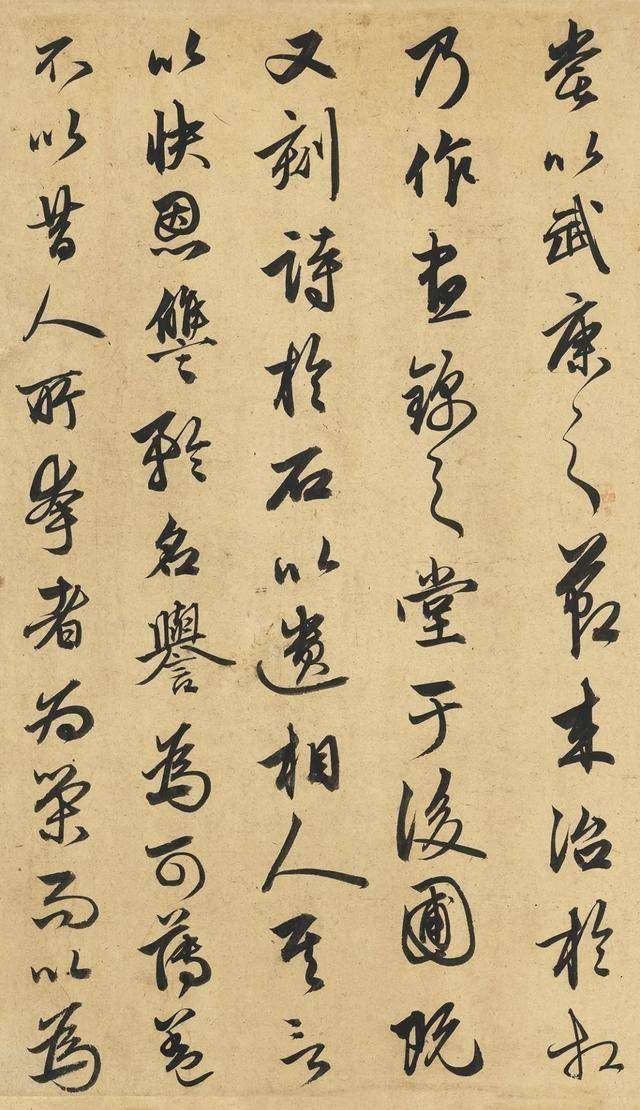

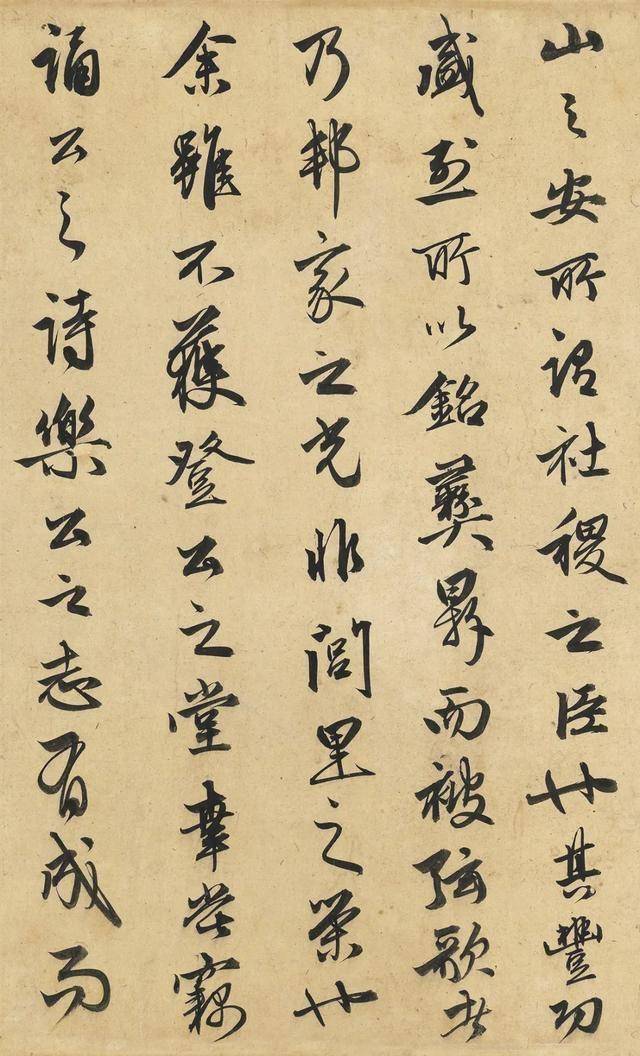

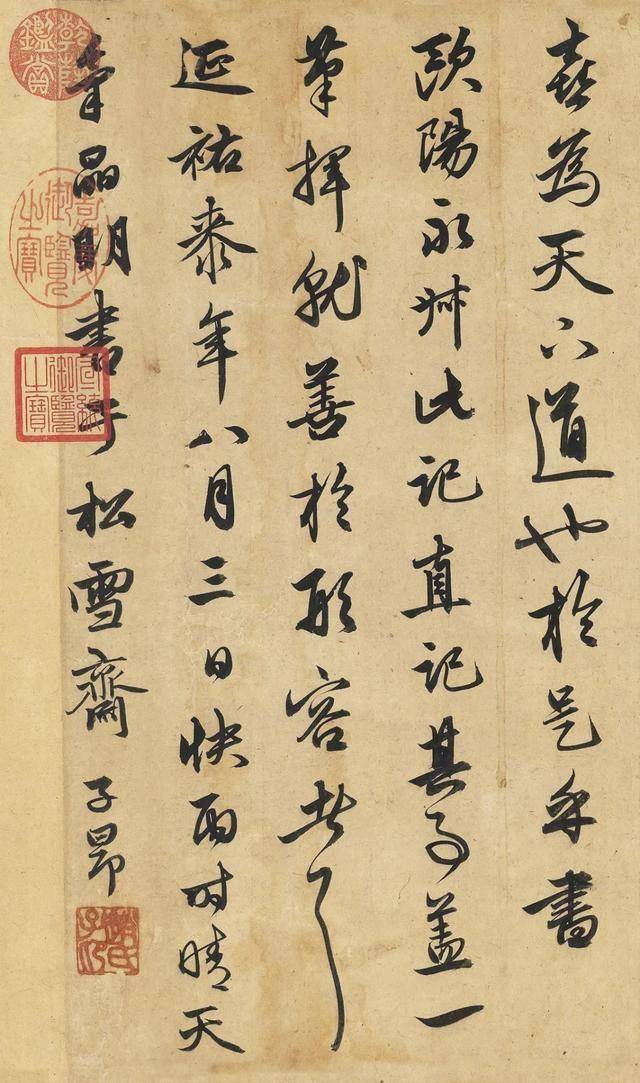

让我们一起来欣赏一翻,此帖是1320年赵孟頫挥毫所写下的书作,此时的他已是六十七岁,书法风格早已完全成熟,没有早年的那种软弱之态,从帖中的书风呈现来看,他用笔精到,使转流畅自然,提按顿挫分明,将方圆的笔法巧妙结合,线条更是圆润饱满。再观其结体,因赵孟頫在楷书上有着深厚功底,字的结构宽博疏朗又端庄典雅,既保留了王羲之、王献之的魏晋风度,又融入了李北海书法的雄健气势。

此帖的内容是原是欧阳修所作,此文是欧阳修为韩琦所建的昼锦堂作记,但其内容核心却并不是仅仅只是作记,而是借建筑之名,突破“富贵归乡” 的世俗观念,颂扬韩琦 “德被生民、功施社稷” 的高远志向。

当时很多人觉得,当官发财后,最爽的就是“衣锦还乡”,回去给瞧不起自己的人看看。欧阳修觉得这很肤浅。他举了苏秦、朱买臣的例子,说他们发达后回去显摆,但欧阳修觉得这种虚荣心不值得推崇。

他讲韩琦的故事。韩琦出身好,年纪轻轻就当了大官。对他来说,富贵不是什么值得炫耀的事。韩琦建昼锦堂,不是为了显摆,而是表达他的人生目标:靠品德和能力帮人、为国家做实事,而不是追求虚荣。

欧阳修还说韩琦在朝廷里做事很冷静,能稳稳当当地把事情办好。他看不起那些爱炫耀的人,觉得他们肤浅。总的来说,韩琦的昼锦堂象征着他追求的是实实在在为国家和百姓做贡献,而不是追求虚荣。

对比赵孟頫本人,他一生低调不慕虚荣,这种人生态度与文中韩琦的品格相互呼应。所以我个人认为,他书写此作一方面,他推崇欧阳修文本中所传递的价值观;另一方面,韩琦的 “德功” 主题与他所倡导的 “儒雅”“尚德” 理念高度契合。

再仔细观看,会发现此作上很多字形和笔法是取法于王羲之的《兰亭序》的,要不怎么说赵孟頫是宋之后学王字最像的人呢,但也不单如此,他在学王之后也精学李北海的书风,而李北海也是唐代学王最近之人,可以说是一脉相承了。

所以此作既有王羲之的魏晋风度,又有李北海的雄健。字形修长的秀丽,宽扁的浑厚,能让人体会到他结字的巧妙心思。它把碑书和帖书的特点结合得很好,既有行书的灵动,又有楷书的端庄,行草之间转换自如,堪称赵孟頫晚年的佳作。

声明:以上图片来源于网络,侵删!