中国人物画历经战国发端、魏晋奠基、唐代鼎盛,至明清渐趋程式化而走向衰微。直至清末,“海上画派”的兴起为人物画注入新的活力,任伯年作为海派核心人物,以其卓越的艺术实践重振了人物画的创作格局。本文以“形式美”为研究视角,系统探讨任伯年人物画在构图、线描、设色、造型等形式语言层面的创新及其背后的主观审美表达。

研究表明,任伯年在继承顾恺之“传神写照”与陈洪绶“奇古高古”传统的基础上,融合写实观察与文人写意精神,通过“笔无常法”的自由调度,构建了兼具视觉张力与情感温度的形式体系。其作品在线条的节奏感、构图的动态性、色彩的明快性与造型的生动性中,实现了形式与内容的高度统一,使形式本身成为情感与精神的载体。任伯年对形式美的创造性重构,不仅拓展了传统人物画的表现边界,更在衰微之境中实现了艺术的复兴,为中国人物画的近代转型提供了关键范式。

关键词:任伯年;人物画;形式美;形式语言;海派绘画;审美表达;艺术创新

一、引言:中国人物画的流变与任伯年的历史出场

中国人物画源远流长,其历史可追溯至战国时期的帛画《人物龙凤图》《人物御龙图》,以线造型,意象生动,初步确立了“以线立骨”的基本范式。魏晋时期,顾恺之提出“传神写照,正在阿堵中”,将人物画从“形似”提升至“神似”的美学高度,奠定了“形神兼备”的理论基石。唐代,人物画达到鼎盛,阎立本、吴道子、张萱、周昉等大家辈出,技法完备,题材丰富,风格多样,尤以吴道子“吴带当风”的线描艺术与周昉“水月观音”的仕女造型为代表,将人物画推向艺术高峰。

然而,自宋元以降,山水、花鸟画逐渐成为文人画的主流,人物画因被视为“匠作”而边缘化。明清时期,虽有陈洪绶、曾鲸等大家力挽狂澜,但整体上人物画趋于程式化、装饰化,缺乏对现实生活的深刻观照与艺术语言的突破,呈现出“衰微”之势。

直至清末,随着上海开埠与市民文化兴起,“海上画派”应运而生。在这一背景下,任伯年以其全面的艺术才能与开放的创作理念,成为海派人物画的奠基者。他不仅恢复了人物画在画坛的重要地位,更通过形式语言的系统创新,实现了对“形式美”的重构,使人物画重新焕发生机。本文聚焦“形式美”这一核心范畴,深入分析任伯年人物画的形式语言体系及其审美表达机制,揭示其艺术成就的深层逻辑。

二、形式美的理论内涵:从形式语言到审美表达

“形式美”并非指单纯的视觉愉悦,而是指艺术作品在构图、线条、色彩、肌理等基本元素的组织与运用中,所呈现出的具有普遍美感的结构规律与情感意蕴。它建立在“形式语言”基础之上,但超越了技术层面,融入了创作者的主观情感、审美理想与文化观念。

在中国画语境中,形式美体现为“气韵生动”“骨法用笔”“经营位置”等“六法”原则的综合实现。任伯年对形式美的追求,正是通过对这些传统法则的创造性转化,实现形式与内容、技与道的统一。

其形式美建构的核心在于:以形式为媒介,实现“传神”与“写意”的双重表达。他既通过精准的造型与生动的动态捕捉人物外在神态(传神),又通过自由的笔墨与个性化的构图传达主观情感与艺术个性(写意)。这种双重性,使其形式语言既具客观规律性,又富主观表现力。

三、线描的节奏美:生命感的笔墨呈现

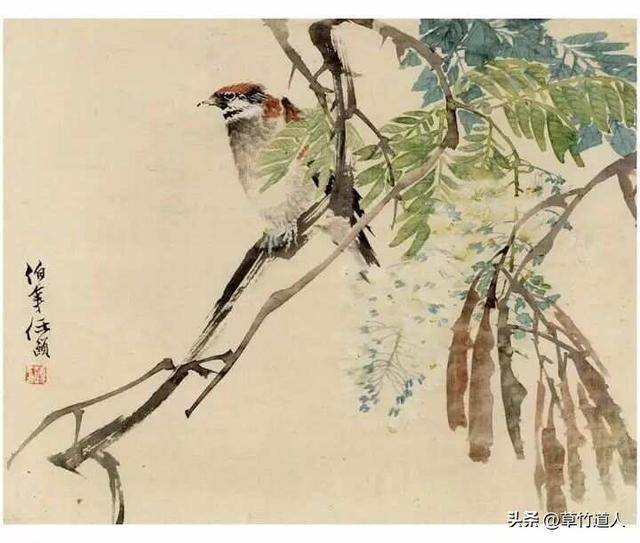

线是中国人物画的“骨法”,亦是形式美的核心载体。任伯年的线描艺术,集历代之大成,又自出机杼,形成了极具“生命感”的笔墨语言。

他继承并发展了陈洪绶的“钉头鼠尾描”,线条起笔顿挫有力,收笔尖细流畅,提按分明,富有节奏感与力度美。在《钟馗捉鬼图》《苏武牧羊图》等历史人物画中,此类线条用于勾勒衣纹,方折刚劲,强化人物的威严与刚毅气质。

同时,他广泛运用“高古游丝描”,线条细劲均匀,连绵不断,如春蚕吐丝,用于描绘文人雅士的袍服或仕女的柔发,体现温润典雅的气质。在《酸寒尉像》中,吴昌硕的长袍以游丝描勾勒,线条绵长舒缓,与其拘谨内敛的神态相呼应。

尤为突出的是,任伯年将书法用笔融入线描,使线条具有独立的审美价值。他以草书笔意挥写动态衣纹,以篆书笔意勾勒静态轮廓,线条的疾徐、顿挫、枯润皆具表现力。这种“以书入画”的实践,使线条不仅是造型工具,更是情感与气韵的载体,实现了形式美从“技”到“艺”的升华。

四、构图的动态美:视觉张力的营造

传统人物画多取静态坐像或平稳布局,形式趋于程式化。任伯年则通过构图的创新,赋予画面强烈的动态美与视觉张力。

其构图特点主要体现在:

1. 奇崛取势,打破平衡。 他常以对角线、S形曲线或倾斜轴线组织画面,形成强烈的动势。如《酸寒尉像》,吴昌硕身形偏居左下,官帽压眉,双肩内收,整体呈收缩状,与右上方留白形成“上重下轻”的险峻之势,但通过其视线的引导与衣纹的走势实现视觉平衡,增强了画面的戏剧性与心理深度。

2. 虚实对比,气脉贯通。 他深谙“计白当黑”之道,以大面积留白衬托主体,营造空灵意境。留白不仅是空间的省略,更是“气”的流动通道。在《神婴图》中,童子嬉戏于庭院,背景全白,仅以淡墨点厾草石,使画面气脉畅通,童子的活泼神态得以充分凸显。

3. 物象穿插,层次丰富。 他善于通过人物、道具、背景的交错穿插,构建多层次的空间结构。如《群仙祝寿图》,众仙人物姿态各异,衣纹交错,通过前后遮挡与疏密对比,形成繁而不乱、密中见疏的视觉节奏,极具装饰性与叙事性。

五、设色与造型的生动美:艳而不俗的视觉表达

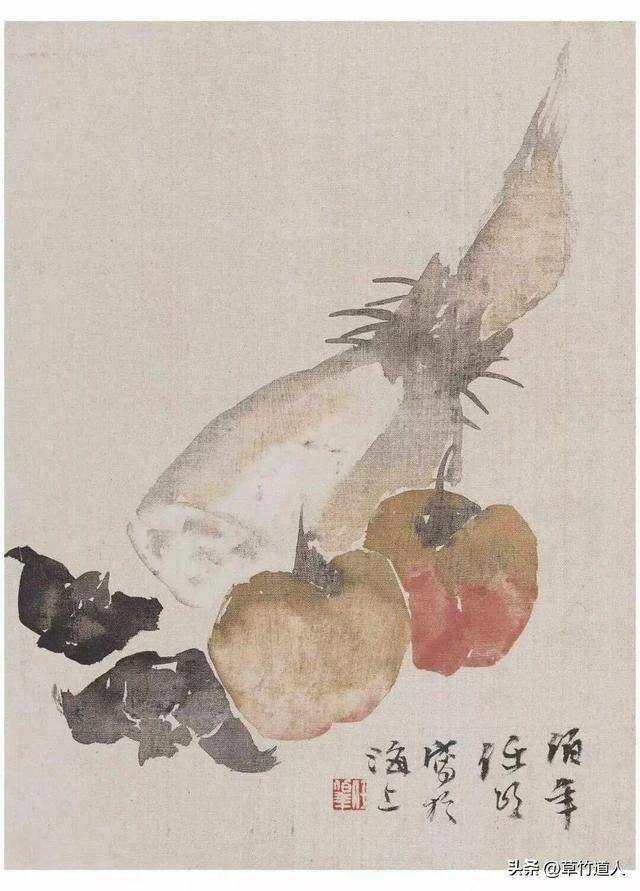

任伯年人物画的设色与造型,突破了传统人物画“水墨为上”或“浓艳失雅”的局限,形成了“艳而不俗”的独特形式美。

在设色上,他大胆使用朱砂、石青、石绿、胭脂等鲜艳颜料,增强画面的视觉吸引力。但他注重色彩的冷暖对比与整体和谐,避免俗艳。如《群仙祝寿图》,众仙服饰色彩斑斓,但通过统一的背景色调与墨线的协调,使画面既热烈喜庆又不失雅致。他善于“水色交融”,利用生宣纸的渗化特性,实现色彩的自然过渡,使画面更具湿润感与生命力。

在造型上,他既继承传统“传神写照”的理念,又吸收西方写实观念,注重人物比例、解剖与动态的准确性。在肖像画中,他以“墨骨法”渲染面部结构,通过淡墨晕染颧骨、鼻梁、眼窝,增强立体感,使人物形象更具真实感。但他并不追求机械复制,而是适度夸张人物特征以强化神态。如《酸寒尉像》中吴昌硕的拘谨姿态,《神婴图》中童子的憨态可掬,均通过造型的适度变形实现“以形写神”。

六、形式与精神的统一:形式美的深层意蕴

任伯年对形式美的追求,最终指向精神层面的表达。其形式语言不仅是视觉技巧的展示,更是情感、思想与时代精神的载体。

在《酸寒尉像》中,夸张的构图与拘谨的造型,不仅是形式创新,更是对晚清知识分子精神困境的深刻揭示;在《神婴图》中,稚拙的造型与灵动的笔墨,传达出对生命本真的礼赞;在《群仙祝寿图》中,繁复的构图与明丽的色彩,满足了市民阶层对吉祥寓意与视觉盛宴的双重需求。

这种形式与精神的统一,使任伯年的人物画超越了“匠作”的范畴,进入“文人画”的精神高地。他以“笔无常法”的自由创造,实现了“我自用我法”的艺术自觉,使形式本身成为个性与思想的宣言。

七、结论:衰微之境中的形式复兴

在明清人物画趋于衰微的历史背景下,任伯年以其对“形式美”的系统重构,实现了中国人物画的复兴。他通过线描的节奏美、构图的动态美、设色的生动美与造型的准确美,构建了一套兼具传统底蕴与现代感的形式语言体系。

其形式创新并非孤立的技术实验,而是植根于“传神写照”的美学传统,融合写实观察、文人写意与市民审美,最终服务于精神表达。任伯年证明,即使在艺术衰微的时代,通过形式语言的创造性转化,依然可以实现艺术的突围。

作为“海派”的重要创始人,任伯年不仅重振了人物画的创作格局,更以其对形式美的深刻理解与卓越实践,为中国人物画的近代转型提供了关键范式。其艺术成就,至今仍为当代中国画创作提供着不竭的启示。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)